赤ちゃん(新生児)が快適なエアコンの設定温度は?こまめにお手入れもしよう

更新日:

\プロ業者が格安6000円(税込〜)/

お近くの優良エアコンクリーニング業者を探す

赤ちゃんは体温調節の機能が未熟なため、エアコンの温度や衣類・寝具の加減によっても体温が上下しやすく、特に夏や冬のエアコンを使う季節は、設定温度をこまやかに気にかけてあげる必要があります。

新生児がいる家庭では、エアコンの設定温度の目安として、冷房は屋外との気温差を4~5℃以内に抑えた温度、暖房は22℃~24℃を保つことで、温度変化による赤ちゃんの身体への負担を軽減することができます。

この記事では、赤ちゃんにとって快適な冷房・暖房の設定温度をはじめ、エアコン以外の温度・湿度調節の工夫や赤ちゃんの健康を考えたエアコンのお手入れ方法についてもご紹介します。

- この記事でわかること

-

- ・夏場のエアコンの設定温度目安は、26℃〜28℃ 外気温との差が4〜5℃に収まるように設定し、使用時は赤ちゃんにブランケットなどをかけてあげることがポイント。

- ・冬場のエアコンの設定温度目安は、22℃〜24℃ 冬場は乾燥対策が必須!加湿器等を使って湿度の調整も行うようにしましょう。

- ・新生児のいるご家庭には、エアコンクリーニング業者への依頼もおすすめ 体が敏感な新生児には、綺麗な空気を届けてあげることが大切です。エアコン内部に溜まった汚れがそのままお部屋に排出されないようにプロのエアコンクリーニングを実施することもおすすめです。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

目次

- 【記事作成】おうちにプロ 編集部

- ハウスクリーニングのプロが監修したお掃除や家事の時短アイディアや役立つアイテムをご紹介。毎日の暮らしをちょっと楽しく・ちょっと豊かにする情報を発信中!

【夏のエアコン】赤ちゃんが快適な冷房の設定温度は?

夏の冷房の設定温度は、26℃~28℃を目安に、外気温との差が4~5℃以内に収まるように設定しましょう。大人の感覚だけで設定してしまうと、冷房が効きすぎてしまい、赤ちゃんにとっては寒すぎる状態になることがあるため、注意しましょう。

特に猛暑日のように、屋外の温度が35℃を超えている場合、外から冷房がよく効いた室内に入ると、室内との気温差が10℃近くあるため、赤ちゃんの体には大きな負担がかかってしまいます。

冷房を使う時には、ブランケットやタオルケットをかけて、急な温度変化を和らげ、冷えすぎを防ぐようにしてあげましょう。お出かけの際は、コットンやガーゼ素材のベビーカーディガンやベストを持っておくとスーパーマーケットなど冷房がよく効いた施設に入る時も安心です。

設定温度にかかわらず、赤ちゃんの身体に触れて、手足が冷えていないか、汗をたくさんかいていないかを確認して、室温を調整するようにしましょう。

除湿器も併用して湿度を下げる

温度管理と同じくらい大切なことが湿度の調整です。梅雨に入る6月頃から湿度が上がりはじめるため、温度が適切でも、湿度が60%を超えていると蒸し暑く感じてしまいます。

湿度が高くなるとカビが発生する原因ともなるため、エアコンを使っていても湿度が高い場合には、除湿器を併用して湿度が50%~60%くらいになるように調節しましょう。

直射日光が当たらないようにする

家の中にいても、日の当たる窓の近くに赤ちゃんがいる場合、夏の強い日差しにあたってしまうと体温が急に上昇し熱中症になる危険があります。

窓には日光を遮るためのレースやすだれを取り付けて、直射日光を避けるように気をつけましょう。

寝ている間の熱中症にも注意

赤ちゃんは寝ている間にたくさんの汗をかくことがあります。夜間に体内の水分が失われると、寝ている間に熱中症になるリスクも高まるため、就寝中に部屋の温度が上昇してしまうような夜は、冷房をタイマー設定するなどして、寝苦しくないようにしてください。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

【冬のエアコン】赤ちゃんが快適な暖房の設定温度は?

寒い冬は、赤ちゃんが風邪を引きやすい季節のため、エアコンの設定温度を22℃~24℃程度にして、家の中の温度が一定に保たれるように暖かくしてあげましょう。

外気温が下がる朝晩は、家の中の温度も下がりやすいため、セーターや保温性のある生地のオーバーオールを着て赤ちゃんの身体が冷えないようにしてください。厚手の服ではなく、薄手の重ね着で対応する方が赤ちゃんにとって体温の調節がしやすいです。

室内にいる時の着せ過ぎにも注意

新生児は、大人よりも体温が高いため、暖房の効いた部屋で着せ過ぎてしまうと、汗をかいてしまい、「あせも」や「冷え」の原因になるので注意しましょう。

室温が22℃~24℃の範囲に保たれている部屋であれば、肌着にワンピース型のベビードレスかズボン型のオーバーオールを着れば、ちょうどいいでしょう。また、赤ちゃんは手足で体温調節をしているため、お家の中にいる時は、裸足がいいでしょう。

加湿器を使って湿度を調整しましょう

乾燥している冬場にエアコンを使うことで部屋の湿度は50%を下回り、カラカラの状態になってしまいます。部屋の中が乾燥すると赤ちゃんは、くしゃみや鼻水など呼吸器のアレルギー症状、肌の乾燥やかゆみなどの肌トラブルにかかりやすいため、加湿器を使って湿度を50~60%程度に保つようにしましょう。

赤ちゃんがいる家庭向きの加湿器の種類

加湿器には複数の種類がありますが、赤ちゃんがいる家庭では、やけどの心配がない「気化式」や「ハイブリッド式(気化式×温風気化式)」の加湿器がおすすめです。

| 加湿器の種類 | 加湿能力 | やけどの心配 | 衛生面 |

|---|---|---|---|

| 赤ちゃんにおすすめ 気化式 |

弱い | ない | 普通 (フィルター等のお手入れが必要) |

| 赤ちゃんにおすすめ ハイブリッド式 (気化式×温風気化式) |

普通 | ない | |

| スチーム式 | 強い | ある | 煮沸するため衛生的 |

| 超音波式 | 普通 | ない | カビや雑菌が発生しやすい |

気化式加湿器

タンクに入れた水をフィルターに湿らせ、ファンで風を当てることで気化させて加湿する方式です。

ヒーターを使わないため、やけどの心配はありませんが、濡れタオルに扇風機で風を当てて乾かしているのと同じような仕組みのため、加湿能力は弱めです。フィルターの掃除や交換など、定期的なメンテナンスが必要です。

気化式加湿器の中には、電気を使わず、吸水紙に水を吸い上げて自然の気化で加湿するタイプもあります。

ハイブリッド式加湿器(気化式×温風気化式)

ハイブリッド式には「気化式×温風気化式」と「超音波式×加熱式」の2つのタイプがありますが、赤ちゃんがいるお家では、衛生面から「気化式×温風気化式」のハイブリッド式がおすすめです。

気化式加湿器は加湿能力が弱いことがデメリットでしたが、濡れたフィルターに温風を当てて気化させることで、室温が低くても、湿度を上げやすく、気化式よりも加湿能力が優れていることが特徴です。

最近では、空気清浄機にハイブリッド式加湿機能が搭載された製品も販売されていて、ハウスダストや花粉などの高性能フィルターで取り除き、空気をキレイにしながら加湿もできるため、床をはいずり回る赤ちゃんがいるご家庭にも人気です。

気化式同様に衛生的に使い続けるためには、フィルターやタンク、トレーなどのパーツ類の掃除など定期的なお手入れが必要です。

スチーム式加湿器

スチーム式加湿器は、湯沸かしポットのように、沸騰させたお湯の湯気で加湿する仕組みです。加湿能力が高く、水を煮沸するため衛生的なのですが、加湿器の上部より高温の蒸気が出るため、誤って触ってしまうとやけどの恐れがあります。

赤ちゃんの手に届かない安全な場所に設置できる場合を除いて、子育て世代にはあまりおすすめできない加湿器です。

超音波式加湿器

水に超音波の振動を当てることで霧状のミストを発生させて加湿する方式です。シンプルな構造のためデザイン性が高いおしゃれなデザインの加湿器が多いですが、気化式やスチーム式と異なり、超音波で作ったミストは水の粒子が大きいため、壁や窓などに水滴として付着し、カビや雑菌が繁殖することがあります。

また、タンクの中で雑菌が発生すると、そのまま水と一緒に空気中に放出されてしまうため、超音波式は赤ちゃんがいるお家にはおすすめできません。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

1日の温度・湿度の変化を少なくする

赤ちゃんは、温度や湿度の変化に敏感なため、1日の中で温度や湿度が上がったり、下がったりしてしまうと、体調を崩してしまうことがあります。

温度計・湿度計を置くことはもちろんですが、日々の温度と湿度を自動で記録してくれるタニタの「グラフ付きデジタル温湿度計(TT-581)」を使えば、1時間毎の平均気温・湿度を記録し過去14日分の温湿度の変化をグラフで確認することができます。

1日を通して、赤ちゃんにとって快適な温度・湿度を維持して、赤ちゃんが安心して過ごせる環境づくりを目指しましょう。

タニタ グラフ付きデジタル温湿度計(TT-581)

Amazonで見るエアコンの風が直接当たらないように

エアコンや扇風機の風が赤ちゃんに直接当たってしまうと、体温を奪われてしまうので、風向きを調整して、赤ちゃんに当たらないようにしましょう。

暖房の時も、エアコンの温風が直接当たると、体温が上昇してたくさんの汗をかいてしまい、体調を崩す恐れがあるため、注意が必要です。

床の近くは冷たい空気がたまりやすい

新生児は床の近くにいることが多いため、ソファーに座っている大人にとっては快適でも、赤ちゃんがいる床近くは冷たい空気がたまっていて、寒いことがあります。

夏も冬も、冷たい空気は下にたまりやすいので、サーキュレーターや扇風機を使って、部屋の空気を循環させて、部屋のどこにいても温度が均一になるようにしましょう。風が直接赤ちゃんに当たらないように気を付けてください。

【注意】サーキュレーター・扇風機の羽根に指が挟まれないように!

サーキュレーター・扇風機を併用する場合は、赤ちゃんの指が巻き込まれケガをする恐れがあるため、手の届かない場所に置き、扇風機カバーをつけて使用するようにしましょう。

赤ちゃんの暑い・寒いのサインは?

部屋の温度が暑かったり寒かったりした場合、赤ちゃんは何かしらのサインを示してくれます。

これらのサインを読み取って、赤ちゃんに最適な温度を設定しましょう。

赤ちゃんが暑いと感じているサイン

赤ちゃんが部屋の気温を暑いと感じてる場合、このようなサインを出すことがあります。

- 汗で髪の毛が濡れている

- 背中に汗ばみができている

- お腹・背中・足の裏が熱い

- 呼吸が荒くなっている

- 期限が悪い

上記のようなサインを確認したら、エアコンの温度を見直したり、衣服を一枚脱がせるなどの対応をしましょう。

湿疹やあせもといった肌トラブルのきっかけになるので、服の汗ばみはこまめに変えましょう。

赤ちゃんが寒いと感じているサイン

赤ちゃんが室温を寒いと感じている時に、示されるサインには下記のようなものが挙げられます。

- 顔色・唇の色が悪い

- お腹や背中がひんやりしている

- 期限が悪い

特に赤ちゃんの手足は外気温の影響を受けやすいため、触るとひんやりと感じる場合があります。

しかし、それでも快適そうに過ごしている場合は特に問題はないでしょう。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

エアコンの温度が適切でない場合に赤ちゃんに起こることは?

もしエアコンの温度が赤ちゃんにとって最適でなかった場合、赤ちゃんの体に影響がおよぶ可能性があります。

どのようなトラブルが起こり得るのか確認して、対策を取りましょう。

あせも

赤ちゃんが室温を高いと感じた場合は汗をかきますが、赤ちゃんは大人よりも発汗しやすいので注意が必要です。

もし赤ちゃんの汗を拭かないまま放置してしまうと、あせもができたり肌荒れの可能性があります。

熱中症

例え室内にいても、室内の気温によっては熱中症を発症することはあります。

もし夏場に電気代節約のために冷房を控えていると、熱中症のリスクは高まるでしょう。

ただ、エアコンの温度を外気温よりも下げ過ぎても体調不良の原因となるため、上手な調整が求められるでしょう。

赤ちゃんの健康を考えたエアコンのお手入れ方法は?

エアコンは構造上ホコリがたまりやすく、冷房を使う時は空気を冷やす過程で発生する結露によってカビが発生しやすい状態となります。

赤ちゃんの健康を考えて、エアコンの冷房・暖房を使う時は、定期的にお手入れしましょう。

エアコンのカビやホコリが赤ちゃんに与える影響

エアコンが吸い込んだホコリやダニなどのハウスダスト、エアコン内部で発生したカビなどのウイルスは、定期的な掃除を怠ってしまうと、エアコンの風と一緒に大量のカビ胞子を部屋中に放出してしまいます。

空気中のカビ菌やホコリを赤ちゃんが吸ってしまうことで、くしゃみや咳、アトピー性鼻炎・皮膚炎を引き起こしてしまう場合があります。

また、免疫力の弱い赤ちゃんの肺にカビが入ってしまうと、喘息やマイコプラズマ肺炎、肺アスペルギルス症等にかかり、重症化してしまう恐れまであります。

【2週間に1回】フィルター・外側・吹き出し口の掃除

自分でできるエアコンの掃除は、フィルター、エアコンの外側、吹き出し口の掃除です。2週間に1回を目安に掃除することで、清潔な状態をキープすることができます。

1赤ちゃんを別の部屋の移動する

掃除をしている時に舞ったホコリを赤ちゃんが吸い込んでしまわないように、掃除の前に赤ちゃんを別の部屋に移動しましょう。掃除をする人は、マスクを着用しましょう。

2フィルターを取り外す

エアコンの両端を持って前面カバーを開けて、フィルターを取り外します。

注意!

掃除をするときはエアコンの電源を切ってください。

3フィルターの表面から掃除機をかける

取り外したフィルターを新聞紙の上に置き、表面のホコリを掃除機で吸います。表面を吸い終えたら、裏面を吸い取ります。

4汚れがひどい場合はぬるま湯・中性洗剤で洗う

リビングダイニングにあるエアコンは、料理中の油を含んだ煙を吸い込んでいるため、油汚れが付着していて掃除機ではホコリを落とせない場合があります。

汚れがひどい場合は、ぬるま湯と台所洗剤などの中性洗剤を使って洗いましょう。使い古しの歯ブラシなどで優しく擦るとこびりついた汚れも落ちやすいです。

5フィルターを取り付ける

水洗いした場合は、フィルターについた水分をタオルなどでよく拭き取り、完全に乾かしてから、フィルターを元の位置に取り付けてください。

注意!

フィルターは、ドライヤーや日光に当てて乾かすと変形する恐れがあるため、室内で自然乾燥してください。

6エアコンの外側を拭く

ハンディーモップなどを使ってエアコンの外側を拭きます。特に吸い込み口があるエアコンの上部はホコリがたまりやすいため、念入りに掃除しましょう。

カバーが油汚れでベトベトしている場合は、柔らかい布をぬるま湯で濡らして拭き取ります。

7吹き出し口を拭く

吹き出し口にホコリや汚れがついている場合は、ハンディーモップや柔らかい布で拭き取ります。

注意!

吹き出し口の奥に汚れが見える場合、手が届かずケガや部品・パーツの破損の原因となるため、無理して掃除せず、業者にエアコンクリーニングを依頼してください。

【年に1回】業者にエアコンクリーニングを依頼

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

こまめにフィルター掃除をしていても、夏が終わると、長期間冷房を使っている間に生じた結露によって、エアコンの中はカビだらけになってしまいます。

カビで汚れたままエアコンを使い続けると、嫌な臭いがしたり、吹き出し口からカビが溶けた黒い水が降ってくるなど、衛生的に悪い状態となります。

夏の冷房シーズンの前後などに年1回、専門業者にエアコンクリーニングを依頼することで、高圧洗浄機やスチームクリーナーなどの業務用機材で、普段掃除ができないフィルターの奥のパーツの汚れを徹底的に洗い流すことができます。

依頼する業者によっては、赤ちゃんにも優しい自然由来の成分で作られた「エコ洗剤」を利用できる場合もあります。

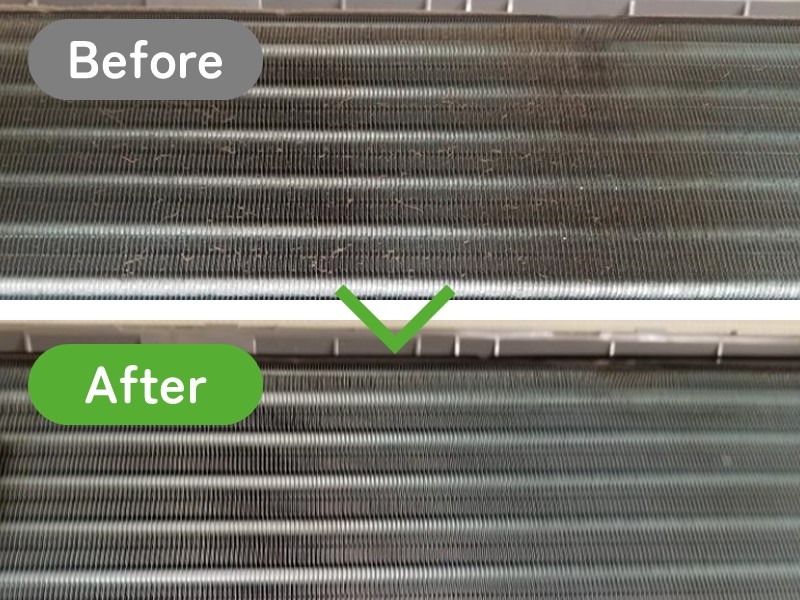

アルミフィン(熱交換器)の間の汚れもスッキリ

フィルターの奥には、エアコンが熱交換を行うためのアルミフィンがついていますが、アルミが重なった1枚1枚の間につまったホコリやカビなどの汚れも、高圧洗浄によって見違えるほど、キレイになります。

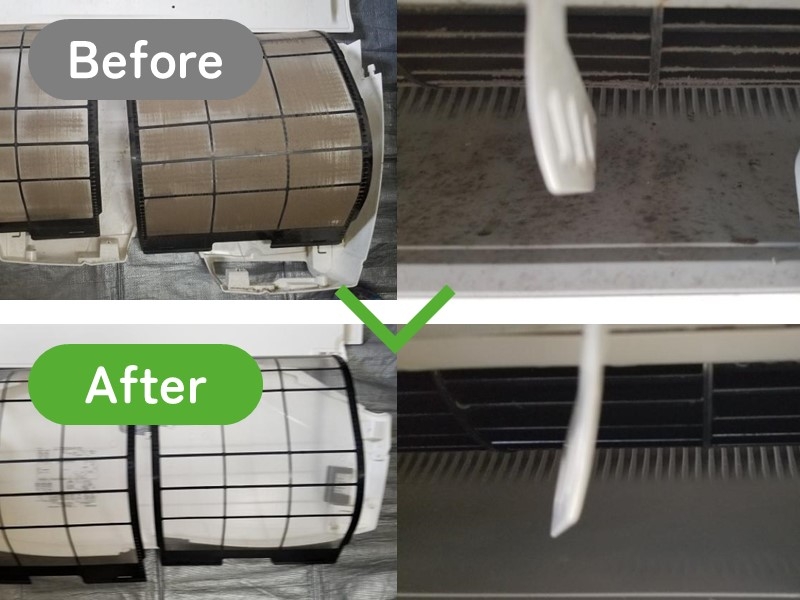

分解したパーツもキレイに洗浄

プロのエアコンクリーニングでは、できる限りのパーツを取り外し、専用洗剤やスチームクリーナーで洗い流すので、エアコンの隅々までキレイになります。

高圧洗浄では大きな音・振動が発生します

エアコンクリーニングで内部を高圧洗浄する時には、専用の機材から大きな音や振動が発生するため、赤ちゃんがびっくりしてしまう可能性があります。人見知りの子や音に敏感な場合は、赤ちゃんを別室に移すなどの対応が必要です。

【まとめ】エアコンの設定温度は控えめにして、湿度の調整やこまめなエアコンのお手入れも忘れずに

赤ちゃんがいるご家庭のエアコンの設定温度は、夏は外気温との差が4~5℃以内に収まるように、冬は22~24℃に保つようにしましょう。

また、設定温度だけでなく、除湿・加湿で湿度の調整をしたり、こまめなエアコンの掃除やエアコンクリーニングも忘れずに。

温度や湿度を適切にコントロールしていても、最後は赤ちゃんの体温や汗のかき具合、表情や鳴き声などをよく観察して、赤ちゃんにとって居心地のいい環境を作ってあげましょう。

「おうちにプロ」なら、全国のエアコンクリーニング業者の中から、価格と口コミから評判がよくて安い業者を探すことができます。

子育て経験があるスタッフやエコ洗剤を使用したクリーニングなど、子育て世代に選ばれる業者も多くご紹介しています。ぜひ「おうちにプロ」でエアコンクリーニングをご検討ください。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

↓↓自分の住んでいる地域でエアコンクリーニング業者を探す↓↓

| 地域 | 都道府県 |

|---|---|

| 北海道 | 北海道 |

| 東北 |

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |

| 関東 |

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |

| 中部 |

新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |

| 近畿 |

三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |

| 中国 |

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |

| 四国 |

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |

| 九州・沖縄 |

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |

※本記事は、記事内で紹介している商品やサービス等について何らかの事項を保証するものではなく、いかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。記事内で紹介している商品やサービスについての詳細につきましては、当該商品やサービスの公式サイト等よりご確認いただきますようお願いいたします。

※記事内で紹介している商品の代金やサービスの代価等の額は一例であり、実際の金額とは異なる場合がございます。

※記事の内容は、記事の執筆ないし更新時点のものであり、現在の情報と異なる場合がございます。

\プロ業者が格安6000円(税込〜)/

お近くの優良エアコンクリーニング業者を探す