お風呂の鏡の曇り止めをかんたんにできる方法をお教えします!

更新日:

\プロ業者が格安8000円(税込〜)/

お近くの優良浴室クリーニング業者を探す

毎日使うものだからこそ、お風呂は清潔、快適に使えるようにしたいですよね。

お風呂の鏡の曇り止めは市販のコーティング用品を使えばかんたんにできます。

しかし、コーティング用品といえども、種類は様々。

この記事ではかんたんにお風呂の鏡の曇り止めをしたいという方に向けて、コーテイング用品ごとの曇り止めをする方法や、どういったタイプがオススメかをお伝えします。

また、費用をかけずにかんたんに曇り止めをしたい方に向けて、自宅にあるものでかんたんに曇り止めができる方法もご紹介します。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

目次

- 【記事作成】おうちにプロ 編集部

- ハウスクリーニングのプロが監修したお掃除や家事の時短アイディアや役立つアイテムをご紹介。毎日の暮らしをちょっと楽しく・ちょっと豊かにする情報を発信中!

そもそもなぜ鏡は曇る?鏡が曇る原因は?

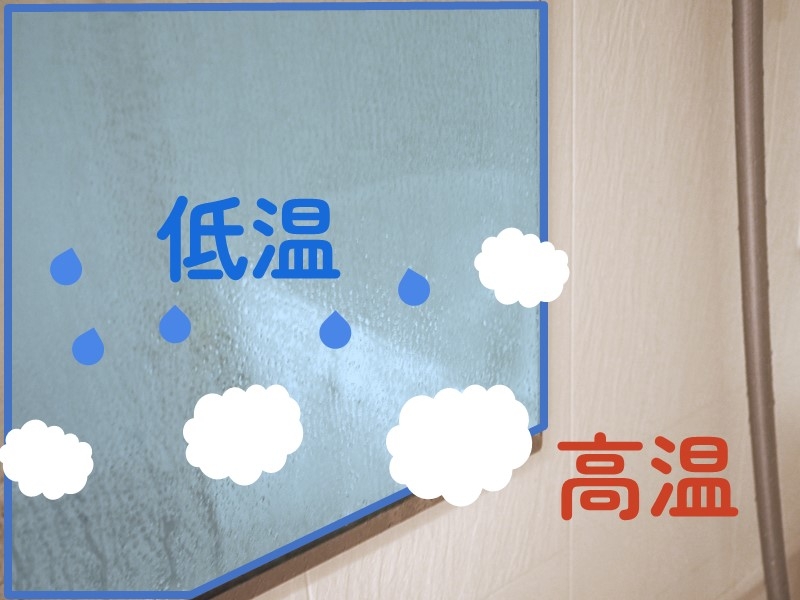

お風呂場でのお化粧落としや、髭剃りで鏡が曇って困ったということはないでしょうか?鏡が曇る原因は主に鏡の温度と浴室内の温度差と考えられます。

お風呂場の鏡は熱伝導率(熱の伝わりやすさを示したもの)の低いガラスでできているため、熱しにくく冷めにくいという特徴を持ち、周囲の温度よりも低い温度を保っています。

シャワーなどで出る温かい空気が鏡の表面に触れ、冷やされることで水滴に変わり、その水滴に当たった光が乱反射することで鏡が曇るのです。

鏡に残ったうろこ状の汚れで曇って見えることも

水垢やシャンプーなどの石鹸カスが鏡にうろこ状に残り、曇って見えることもあります。水垢はお湯に含まれる水分が蒸発し、水道水に含まれるカルキやカルシウムだけが鏡に残ることで発生します。

鏡が曇るたびにお湯をかけていると水垢が残ってしまい余計見辛くなることもあるため、適切に鏡を掃除する必要があります。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

お風呂の鏡に曇り止めが効く理由とは?

曇り止めの効果

曇り止めは鏡に親水性のコーティングを行います。

親水性とはかんたんに言ってしまえば、水に溶けやすい、混ざりやすいということです。

親水性のコーティングを行うことによって、鏡の表面についた水滴が表面に広がり馴染むため、鏡が曇らなく見えるのです。

車用の撥水製品は効果がある?

車のサイドミラーやフロントガラスに水滴を付けない車用の撥水製品をお風呂の鏡にも使えるのでは?と思いきや、残念ながら車用の撥水製品をお風呂の鏡に使うのは逆効果です。

車用の製品は、あくまで雨など粒の大きい水滴を「撥水」させ、車を走らせた時の風圧で水滴を散らします。

お風呂の鏡に使っても撥水された小さい水滴が残ってしまうため、曇ってしまうだけでなくかえって水垢が残りうろこ状の汚れになってしまうこともあります。

お風呂の鏡には親水性の曇り止めを使いましょう。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

曇り止めの種類とメリット・デメリットは?

曇り止めの種類としてリキッドタイプ、スプレータイプ、ウェットシートタイプ、フィルムタイプの4種類を紹介します。

それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身に一番合ったタイプを使うことをオススメします!

リキッドタイプのメリットとデメリット

リキッドタイプのメリットは、「手軽で簡単に曇り止めができること」です。

また多くのYouTubeでも紹介されています。

デメリットとしては定期的な塗り直しが必要で、曇り止めの1回の効果は数週間〜1ヶ月程度の商品が多いです。

入浴後やお風呂の掃除の時などに、こまめに塗り直しをする必要があります。

塗る際に布やペーパータオルなど用意せずサッと塗ることができる商品がほとんどであり、一番お手軽に曇り止めができるタイプといえます。

スプレータイプのメリットとデメリット

スプレータイプのメリットは、リキッドタイプと同じく「手軽で簡単に曇り止めができること」です。

デメリットも同じく定期的な塗り直しが必要なことであり、曇り止め1回の効果は商品によって数週間〜数ヶ月程度のものがあります。

リキッドタイプと迷う方は、お値段や効果の持続性で選ぶと良さそうです。

ウェットシートタイプのメリットとデメリット

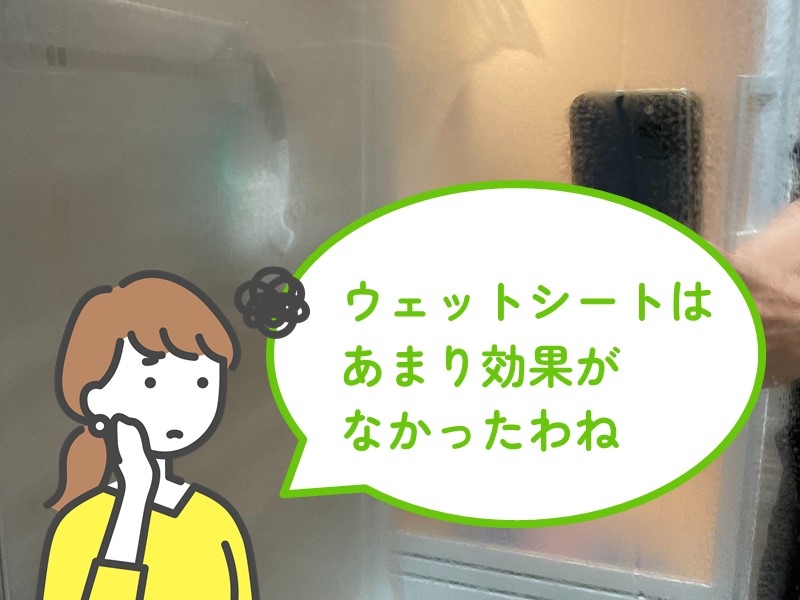

ウェットシートタイプのメリットもまた、シートで鏡の表面を直接拭くだけなので「手軽」ではあるのですが、100円ショップで売っているものを試したところ、曇り止めの効果はいまいちでした。

デメリットとして塗り直しが必要なだけではなく、ウェットシートタイプは一回ごとにシートのゴミが発生してしまいます。

フィルムタイプのメリットとデメリット

フィルムタイプのメリットは、「定期的な塗り直しが不要で曇り止め効果が長持ちすること」です。

1度貼ると半年〜1年ほど効果が長持ちするものが多く、また地震などで鏡が割れた際、破片が散乱しないような曇り止め以外の効果が期待できるものもあります。

その代わりデメリットとしては、フィルムと鏡の位置とを合わせたり気泡が入らないようにしたりと貼る際は少し手間がかかります。

定期的な塗り直しは面倒だという方はこちらを選ぶと良いでしょう。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

曇り止めを使ってお風呂場の鏡をきれいに保つ手順は?

ここまでお風呂の鏡が曇る原因や、曇り止めの効果などをお伝えしてきました。

ここからは実際に曇り止めの使い方を紹介していきます。

今回はリキッドタイプのものと、ウェットシートタイプのものを比較してみました。

まずは鏡の汚れを落とそう

曇り止めを使う前に重要なことは、予め鏡の汚れを落としておくことです。

鏡に溜まったうろこ状の汚れは、お風呂場用の洗剤だけでは十分に掃除することができません。

しっかり手順を確認し、確実にきれいにしておきましょう。すでに鏡の掃除が終わっている場合は、曇り止めの工程に進んで頂いて大丈夫です。

1鏡の表面に残っている汚れを予洗いで落とす

まずはお風呂場用の中性洗剤で予洗いします。

洗剤を鏡にスプレーし、スポンジで磨いていきましょう。

この工程があることで、次のクエン酸を使った工程で汚れを落としやすくなります。

2クエン酸を使ってアルカリ性の汚れを落とそう

予洗いで落ちなかった鏡にこびりついているうろこ状の汚れは、石鹸カスが水道水のミネラル分と反応して残った「金属石鹸」だと考えられます。

この金属石鹸の成分はアルカリ性のため、酸性の物質で中和することで汚れが落ちやすくなります。

酸性の成分を含んだ掃除用具としてはクエン酸がメジャーですので、クエン酸を使用します。

鏡にクエン酸を散布し、上からキッチンペーパーとサランラップで密閉しましょう。

こうすることで、うろこ状の汚れにしっかりとクエン酸を馴染ませることができます。

3ダイヤモンドパッドを使って汚れを削る

1時間ほどなじませたところでスポンジと水で洗い流してみると、まだうろこ状の汚れが残っている可能性があります。

しつこくこびりついてしまったこの水垢はダイヤモンドパッドと呼ばれる掃除用品で削り落とすことができます。

ダイヤモンドパッドは100円ショップなどで購入することができる商品です。

ダイヤモンドパッドを使うときは上から下に一気に下ろすのではなく、小さく円を描きながら全体を掃除していきましょう。

最初はうろこ状のザラザラした触感があるはずですが、きちんと掃除していくとつるつるした触感に変わっていきます。

4ワイパーとマイクロファイバークロスで水気をなくしておく

ダイヤモンドパッドでうろこ状の汚れを落とすことができたら、一度水で流し、ワイパーを使って水気を切っていきます。

そして、吸水性の良いマイクロファイバークロスなどで鏡を拭きましょう。

十分に乾燥させたところで次の工程に移ります。

リキッドタイプの曇り止めの使い方

鏡表面の汚れを落とすことができたらいよいよ曇り止めの出番です。

1リキッドの曇り止めを塗り、よく乾かす

鏡全体にリキッドを塗っていきます。

鏡にフェルト部分を押し当てて、横方向、縦方向に満遍なく広げましょう。

使い始めはフェルト部分に十分にリキッドが届いていないため、しばらく鏡に密着させて動かさず、リキッドを染み込ませてから使いましょう。

塗ったあとは浴室乾燥を使用するか、お風呂のドアを開け、しっかり乾かしましょう。

2乾いたところで、水で鏡を濡らして水の膜を作る

リキッドでコーディングした鏡が乾いたら水をかけ、水膜を作りましょう。

この水の膜が曇り止めの効果を発揮し、入浴時に鏡が曇ることもありません。

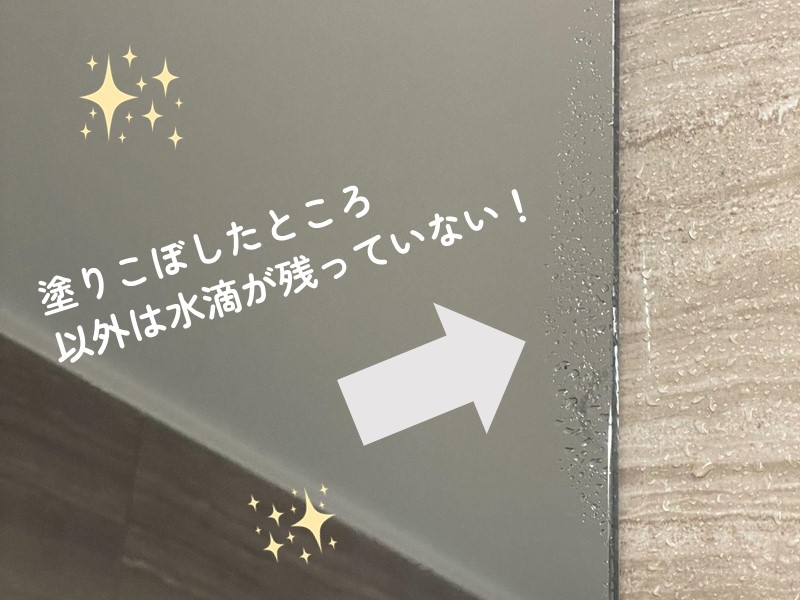

実際にシャワーを使ってみましたが、ご覧の様にコーティングが十分ではなかったところには水滴が残っていて、コーティングされたところは水滴が残っていないことがわかります。

ウェットシートタイプの曇り止めの使い方

1シートで全体を拭いていく

ウェットシートタイプはそのまま拭くことができるので、きれいにした鏡をまんべんなく拭いていきます。

2よく乾かす

今回使用した製品はあまり持続性がなく、水で濡らしてしまうと効果が落ちるようでしたので、よく乾かしておきます。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

リキッドタイプとウェットシートタイプ、曇り止めの効果を比較

実際に浴槽にお湯を沸かし、どの程度曇り止めができるのか比較してみたところ、明らかにリキッドタイプの方が効果が出ていることがわかりました。

今回使用したウェットシートタイプは浴用品とは記載があったものの、水がかかると効果が落ちるという記載もあったため、リキッドタイプの方に軍配が上がりました。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

自宅にあるものでかんたん曇り止め

専用の曇り止めを買わずに、実は自宅にあるものでも曇り止めができます。

家にあるもので曇り止めをしたいなら「液体のり」

液体のりに含まれる「PVAL(ポリビニルアルコール)」が、曇り止めと同じ働きをします。

この方法を使う場合は、「PVAL」が含まれる液体のりで実施しましょう。

1液体のりを鏡に塗り、水をかけて満遍なく広げる

鏡全体に液体のりを塗っていきます。

このあと、水をかけて広げるので大まかにで大丈夫です。

塗り終わったらシャワーをかけ、液体のりを水と混ぜ、鏡全面に満遍なく広げましょう。

2のりを拭き取って完了

乾いた布やペーパータオルでのりを優しく拭き取ります。これにて完了です!

うろこ取りも一緒にしたいなら「歯磨き粉」

歯磨き粉の研磨効果で、うろこ取りも同時に行えます。

1乾いた布に歯磨き粉をつけ、鏡をこする

乾いた布に歯磨き粉をつけ、鏡をよくこすりましょう。

2シャワーで流し、水気を切る

シャワーで流し、乾いた布やペーパータオルなどで水気を拭き取りましょう。

「せっけん・ボディソープ」で鏡をコーティング

せっけんやボディソープには界面活性剤が配合されており、鏡に塗ることで蒸気の付着を防ぐ効果があります。

また、せっけんが濡れていたり入浴中で鏡が濡れている状態であっても塗ることで曇り止めの効果を感じることができます。

100均にあるものでお風呂の鏡の曇り止めをする

お風呂の鏡の曇り止めにあまりお金をかけたくない場合、100均ショップで売っているものを利用するのも手です。

これまで紹介してきた液体のりや歯磨き粉、せっけん・ボディーソープは100均ショップで売っているものでも曇り止めに十分な効果を発揮します。

液体のりや歯磨き粉で曇り止めをする場合の注意点

曇り止め専用商品よりも曇り止め効果が長続きしないと言われています。数日程度で効果が切れてしまうため、曇り止めをする際には先程紹介したリキッドタイプの曇り止めなどの専用商品を使うことをオススメします。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

【まとめ】お風呂の鏡の曇り止めは専用商品を使いましょう

お風呂の鏡の曇りは、鏡と浴室内の温度差でできることをお伝えしました。

また、車用の曇り止めや曇り止め専用でない商品を使った場合、効果が発揮されないことや効果が長持ちしないこともお伝えしました。

改めて手順のおさらいをしてみましょう。

①鏡の汚れをしっかりと落とす

②曇り止めを塗り(貼り)、しっかりと乾かす

③入浴時は鏡を濡らして水の膜を作り、曇り止め効果を発揮させる

また、今回はリキッドタイプとウェットシートタイプを比較したところ、明らかにリキッドタイプの方が効果が出ていることがわかりました。使用する場合にぜひ参考にしてみてください。

手間をかけずにお風呂の鏡の曇り止めをするならプロに頼むのもアリ

お風呂場の曇り止めをするには、まずはしっかり鏡のうろこ状の汚れを落とし、鏡がきれいになったところで曇り止めを塗る必要があります。

しかしながら、クエン酸をなじませるのが手間だったり、ダイヤモンドパッドでしっかり磨かなくてはいけないなど、なかなか大変ですよね。

そこで、手間をかけずにお風呂場の掃除をお願いするのであれば、お掃除のプロに頼むのも手段の一つです。

「おうちにプロ」ではそんなプロのクリーニング業者を口コミと価格で比較してネットで予約できるサービスです。

豊富なクチコミ件数から選ぶことができるので、信頼できる業者を探すのにも苦労しないでしょう。

鏡の曇り止め以外にもエアコンやトイレ、お風呂場の掃除などをセットで依頼することも可能なので、ぜひ一度お試しください。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

↓↓自分の住んでいる地域で浴室クリーニング業者を探す↓↓

| 地域 | 都道府県 |

|---|---|

| 北海道 | 北海道 |

| 東北 |

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |

| 関東 |

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |

| 中部 |

新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |

| 近畿 |

三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |

| 中国 |

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |

| 四国 |

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |

| 九州・沖縄 |

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |

※本記事は、記事内で紹介している商品やサービス等について何らかの事項を保証するものではなく、いかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。記事内で紹介している商品やサービスについての詳細につきましては、当該商品やサービスの公式サイト等よりご確認いただきますようお願いいたします。

※記事内で紹介している商品の代金やサービスの代価等の額は一例であり、実際の金額とは異なる場合がございます。

※記事の内容は、記事の執筆ないし更新時点のものであり、現在の情報と異なる場合がございます。

\プロ業者が格安8000円(税込〜)/

お近くの優良浴室クリーニング業者を探す