お風呂の床の黒ずみはコゲとりスポンジの掃除が効果的?

更新日:

\プロ業者が格安8000円〜(税込)/

お近くの優良浴室クリーニング業者を探す

お風呂掃除の厄介な汚れといえば黒カビ、赤カビ、そして石鹸カスが固まった床の黒ずみ汚れですが、黒カビや赤カビはカビキラーを散布することで落としやすいものの、床の黒ずみ汚れはスポンジでいくら擦ってもなかなか落ちにくいですよね。

この記事ではそんなお風呂の床の黒ずみ汚れをかんたんにきれいにする方法として、コゲとりスポンジを使った掃除の仕方を紹介します。

コゲとりスポンジを使うことで固まった黒ずみ汚れはあっという間に取り除くことができます。

ただし、コゲとりスポンジはあくまでフライパンや鉄鍋、ステンレス製品についたコゲを落とすためのものなので、使い方を誤るとお風呂の床を傷つけてしまいますので、ぜひ最後までお読みください。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

目次

- 【記事作成】おうちにプロ 編集部

- ハウスクリーニングのプロが監修したお掃除や家事の時短アイディアや役立つアイテムをご紹介。毎日の暮らしをちょっと楽しく・ちょっと豊かにする情報を発信中!

お風呂の床の黒ずみ汚れの原因とは?

お風呂では日々様々な汚れが蓄積しているのを知っていましたか?水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分が水分が蒸発して残り、積み重なることでできる水垢や石鹸やシャンプーを使った後に床に残った石鹸カス。

そして体を流した時に出る皮脂汚れは石鹸カスと混ざって酸性石鹸として残ったり、または水道水のミネラルと混ざって金属石鹸となります。

酸性石鹸は文字通り酸性の汚れですので、アルカリ性の洗剤で中和して汚れを落としやすくする必要があり、逆に金属石鹸はアルカリ性の汚れですので、酸性の洗剤を使う必要があります。

また、黒カビや赤カビといった酵母菌と呼ばれる微生物が繁殖してできるカビ汚れなど、お風呂場は様々な汚れが溜まりやすい場所なのです。

今回ご紹介する黒ずみ汚れとはそんな様々な汚れが積み重なり、固まってできた汚れになります。

赤カビの様にヌメヌメした汚れではなく、固く床に付着した汚れのため、通常のお風呂用のスポンジやブラシでただこするだけでは落としにくい厄介な汚れです。

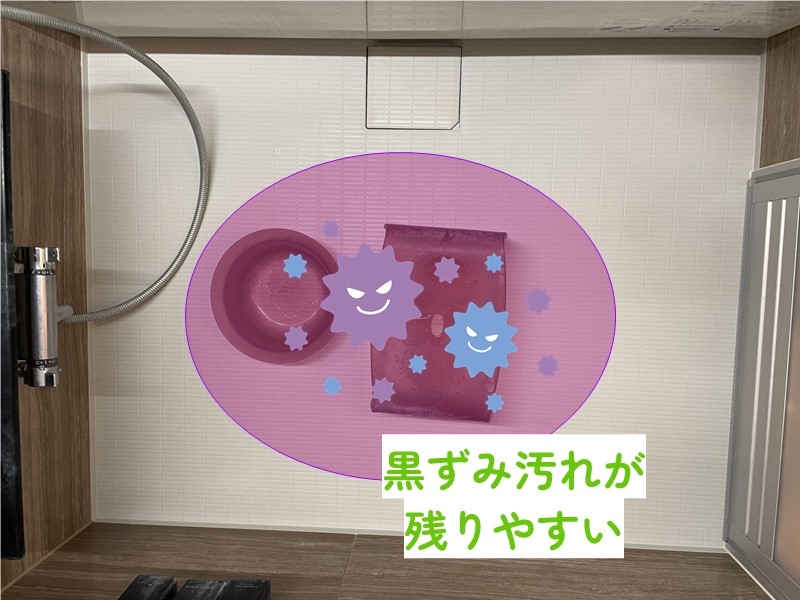

黒ずみ汚れが残りやすい場所とは?

黒ずみ汚れが残りやすい場所の特徴としては、体を洗う付近となるお風呂場の中心部に集まりがちです。

これは体を洗う時に使われる湯おけやバスチェアの周りに残ってしまった石鹸カスや皮脂汚れが原因と考えられます。

こうした部分に汚れが溜まらないように、お風呂を使い終わった後には湯おけやバスチェアを壁に立てかけ、水で床を洗い流すといった日々の心がけが重要です。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

黒ずみ汚れを掃除するための洗剤は?

残念ながら、お風呂の床にこびりついてしまった黒ずみ汚れはお風呂用の中性洗剤とスポンジで擦ってもなかなか落ちません。

ブラシで強く擦っても汚れが落ちない、という経験もあるのではないでしょうか。

お風呂場の汚れを掃除するための様々な洗剤を例にあげ、黒ずみ汚れを落とすための方法をお教えします。

クエン酸や重曹を使った効果は?

お風呂の掃除でよく紹介されるのはクエン酸や重曹を使った掃除の方法です。皮脂汚れと石鹸カスが混ざってできた酸性の酸性石鹸の汚れはアルカリ性の重曹を使うことで反応し、中和されると考えられます。

一方で水道水のミネラルと混ざってできた金属石鹸はアルカリ性ですのでクエン酸やお酢などの酸性の物質を使うことでこちらも中和することができます。

しかしながら、お風呂の床の黒ずみ汚れというのはクエン酸や重曹といった成分で中和させようとしても、時間をかけて様々な汚れが積み重なり、固まってできた汚れのため、クエン酸や重曹ではほとんど効果は見られません。

たとえ時間をかけて、ラップやキッチンペーパーなどで浸透させようとしても、汚れを浮かすことができないのです。

塩酸を使用した酸性のサンポールは?

サンポールとは、最近YouTubeなどでトイレ以外でも使用できる洗剤として注目を集めており、酸性の濃度の濃い洗剤になります。

こちらは皮膚に触れてしまうと皮膚が溶けたり、目に入ると失明の恐れもある強力な洗剤です。

しかしながら黒ずみ汚れに対してはサンポールを塗布しても、結局はヘラなどで削り取って掃除しなければやはり取れないようなので、リスクを犯してまで使う必要はないと考えられます。

次亜塩素酸塩を含んだカビキラーは?

黒カビや赤カビに有効なカビキラーですが、カビは微生物の汚れになるため、消毒殺菌作用のある次亜塩素酸塩が有効に働きます。

カビキラーをカビに散布することで、カビの細胞を分解することができるのです。ですので、石鹸カスや皮脂汚れなどが固まってできた黒ずみ汚れに対してはあまり効果がないと考えられます。

実際にカビキラーを床全体に散布してブラシで磨いた際には、黒ずみ汚れだけが残ってしまっていました。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

黒ずみ汚れはコゲとりスポンジで削って落とすのが効果的

ここまで様々な掃除用洗剤の効果をご紹介してきましたが、どれを使っても洗剤だけで落とすことができないのが黒ずみ汚れです。黒ずみ汚れは洗剤の成分で汚れを分解するのではなく、物理的に削って落とすことが最も効果的であると考えられます。

そのため、洗剤はあくまで中性洗剤を使い、スポンジにはキッチンのフライパンや鍋についたコゲを落とすためのコゲとりスポンジを使うことをおすすめします。

コゲとりスポンジにはステンレスの繊維が編み込まれており、通常のブラシやスポンジでは落とすことのできない固まった汚れを削って落とす効果があります。

また、スポンジを布で包んでいますので、中性洗剤を一緒に使うことでよく泡立ち、床を力強くこすらずに滑らかに動かすことができるので、床を傷付きにくいというメリットもあります。

【注意】チャンネルブラシやステンレスブラシは余計な力が入りすぎる

ステンレスの掃除用具としてはチャンネルブラシやステンレスブラシなども売られています。これらはコゲとりスポンジとは違い、持ち手がついているのと、ブラシの部分が長いことが特徴的です。

そのため、お風呂掃除に使われるブラシと同様に力強く床をこすることができてしまいます。

もちろん床の黒ずみ汚れをチャンネルブラシやステンレスブラシを使えば落とすことはできるのですが、余計な力が入りすぎてしまうため、床を傷つけてしまうリスクが大きくなります。

床を傷つけてしまうと、目には見えにくい小さな傷に新しい石鹸カスや水垢などの汚れが貯まりやすい状況ができ、かえって汚れが発生しやすい環境ができてしまう可能性があります。

ですので、手で撫でるように掃除することのできるコゲとりスポンジがお風呂の床の黒ずみには最も適していると考えられます。

ただし、やはりコゲとりスポンジもステンレスを編み込んでありますので、使用する際には中性洗剤を使って滑りやすくしておくなど、傷をつけないようにする配慮が必要です。

お風呂の床の黒ずみをコゲとりスポンジで掃除する手順は?

ここまでお風呂の床の黒ずみ汚れの原因やよく紹介されるクエン酸、重曹、サンポール、カビキラーといった洗剤はあまり効果がなく、コゲとりスポンジで汚れを削り取ることが重要だということをお伝えしてきました。

ここからは実際にどのような手順でお風呂の黒ずみ汚れを掃除すれば良いのか、必要な道具と手順を写真を交えて紹介していきます。

1100円ショップでコゲとりスポンジを購入する

コゲとりスポンジは100円ショップで販売されています。

浴室用具売り場ではなく、キッチン用具売り場で売られているので注意しましょう。現在は様々なカラーバリエーションのコゲとりスポンジが販売されています。

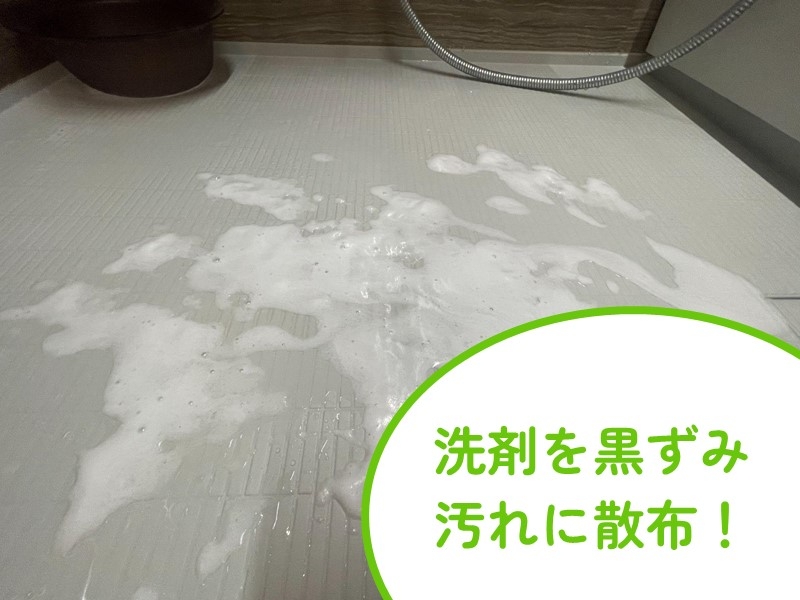

2お風呂の床にお風呂用の中性洗剤を散布する

コゲとりスポンジはステンレスの繊維で汚れを削るため、お風呂の床を傷つけないように、また、汚れが浮きやすいように洗剤と一緒に使います。

スーパーやドラッグストアなどで販売されているお風呂用の中性洗剤を使用しましょう。

この時、カビキラーなどの塩素系漂白剤は使用しないでください。

これはコゲとりスポンジのステンレスと塩素を一緒に使用するとステンレスが腐食してしまう可能性があるからです。

3コゲとりスポンジを溝に合わせて優しく動かす

洗剤を散布したら、溝がある床の場合は溝に合わせてスポンジを優しく動かします。

この時力強く擦ってしまうと、床を傷つけてしまいますので、軽く撫でる様な感覚で汚れを落としていってください。

力を入れなくとも、ステンレスの強い繊維と洗剤の泡の働きでかんたんに汚れを落とすことができます。

溝がない床の場合は円を描くようにぐるぐると撫でることで汚れが落ちやすくなります。

4水で洗い流す

ある程度汚れに対してスポンジを往復させたら水で流しましょう。

これまでスポンジやブラシで強く擦っていた黒ずみ汚れが、見違えるほどきれいになったことを実感できるはずです。

白くうつくしい床が見えると、これからお風呂に入る時に気持ちよく使うことができますね。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

お風呂の黒ずみ汚れを抑えるための予防策とは?

ここまでお風呂の床の黒ずみ汚れにはキッチンなどで使われるコゲとりスポンジが有効ということをお伝えしてきましたが、毎日使うお風呂では何も対策せずにいると、あっという間に汚れが蓄積し、また新しい黒ずみ汚れができてしまいます。

そこで、次にあげる方法で日頃から対策を行うことで、発生の頻度を抑えることができます。

【予防策①】湯おけやバスチェアを使った後は床に置かない

床の黒ずみ汚れの原因は主に石鹸カスや皮脂汚れなど、お風呂を使った際に流しきれなかった汚れが蓄積されることです。

そのため、湯おけやバスチェアをお風呂を使い終わった後にそのままにしておくと、底に溜まった石鹸カスや汚れが流れずに滞留してしまいます。

ですので、お風呂を使い終わった後は「おけ」や「バスチェア」を床から離した位置におき、なおかつ水でしっかり床を洗い流すだけでかんたんに黒ずみ汚れを防止する効果があると考えられます。

【予防策②】定期的にお風呂用中性洗剤で洗う

初歩的で手間はかかりますが、やはり定期的にお風呂を掃除することが最も効果的です。

わたしたちの目には見えない小さな石鹸カス、皮脂汚れ、水垢は日々蓄積されています。一週間に一度でも、お風呂用中性洗剤を使って床を掃除することを心がけましょう。日頃から掃除をしておくことで、黒ずみ汚れだけではなく、赤カビや黒カビといった汚れの予防にも繋がります。

【予防策③】お風呂の換気を徹底する

お風呂の黒ずみが黒カビによるものである場合、お風呂の使用後や掃除後に換気を行うことでカビの繁殖を防げます。

カビは湿気がある環境で繁殖しやすい上に繁殖スピードも早いため、その原因となる湿気を換気で取り除くことが重要です。

【予防策④】お風呂内部の水分を拭き取る

お風呂の黒ずみの原因となる黒カビは水気のある部分で繁殖しやすいため、お風呂の後に水気が残っているとカビが育つリスクに直結します。

そのため、お風呂の使用後に残った水気を拭き取っておくとカビが育つ環境をなくせるのでカビの繁殖を阻止できます。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

【まとめ】お風呂の床の黒ずみ汚れにはコゲとりスポンジを使って掃除する

お風呂の床の黒ずみ汚れは様々な汚れが蓄積してできるものであり、クエン酸、重曹、サンポール、カビキラーなどの洗剤だけでは落とすことが難しく、コゲとりスポンジを使って削り取ることを紹介してきました。

ただし、コゲとりスポンジはあくまでキッチンのフライパンや鍋などについた焦げを削るための製品であり、耐久性のあるステンレスの繊維が編み込まれているので、床を傷つけないように取り扱いには気をつけなくてはいけません。

改めてこれまでの手順のおさらいをしてみましょう。

①100円ショップでコゲとりスポンジを購入する

②お風呂用中性洗剤をお風呂の床の黒ずみに散布する

③コゲとりスポンジを床に溝がある場合は溝に沿って優しく動かす。床を傷つけないように注意する。

④水で洗い流すと黒ずみ汚れが掃除できていることがわかる

⑥日頃からお風呂に入った後に湯おけやバスチェアを床に置いたままにしない。また、定期的にお風呂の掃除を心がける。

手間をかけずにお風呂場ををきれいにするならプロに頼むのもアリ

お風呂場は毎日使うものなので定期的に掃除をしなければあっという間に汚れだらけになってしまいます。

今回の様な黒ずみ汚れはブラシやスポンジでいくら擦っても落ちにくく、とても厄介な汚れです。

また、お風呂場の掃除は床だけではなく、浴槽や鏡も掃除しなければならないのでやることが多いですし、掃除しなければいけないとわかっていても、毎回手間と時間をかけるのは大変ですよね。

そこで、お風呂場掃除のプロに頼るのも手段の一つです。

「おうちにプロ」ではそんなプロのクリーニング業者を口コミと価格で比較してネットで予約できるサービスです。

豊富なクチコミ件数から選ぶことができるので、信頼できる業者を探すのにも苦労しないでしょう。

お風呂場以外にもエアコンやトイレ、キッチンの掃除などをセットで依頼することも可能なので、ぜひ一度お試しください。

\プロの業者が格安8000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高い浴室クリーニング業者を探す

↓↓自分の住んでいる地域で浴室クリーニング業者を探す↓↓

| 地域 | 都道府県 |

|---|---|

| 北海道 | 北海道 |

| 東北 |

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |

| 関東 |

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |

| 中部 |

新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |

| 近畿 |

三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |

| 中国 |

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |

| 四国 |

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |

| 九州・沖縄 |

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |

※本記事は、記事内で紹介している商品やサービス等について何らかの事項を保証するものではなく、いかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。記事内で紹介している商品やサービスについての詳細につきましては、当該商品やサービスの公式サイト等よりご確認いただきますようお願いいたします。

※記事内で紹介している商品の代金やサービスの代価等の額は一例であり、実際の金額とは異なる場合がございます。

※記事の内容は、記事の執筆ないし更新時点のものであり、現在の情報と異なる場合がございます。

\プロ業者が格安8000円〜(税込)/

お近くの優良浴室クリーニング業者を探す