エアコンの内部クリーン機能の効果や疑問点を解消します!

更新日:

\プロ業者が格安6000円〜(税込)/

お近くの優良エアコンクリーニング業者を探す

ご自宅のエアコンに内部クリーン機能は備わっていますか?機能が付いているけれども自分で使ったことがない、または勝手に機能が動いているみたいで実際に何をしているかわからない、そんな疑問を解消します。

内部クリーンとは、冷房や除湿の使用後にエアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える機能です。

この記事ではどの様な仕組みで内部クリーン機能が動いているのかを解説しつつ、機器によって内部クリーンにかかる時間や電気代についても調べてみました。この記事を読んだ後に、ご自宅のエアコンの機能を把握して、定期的な点検や掃除にもぜひ挑戦してみてください。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

目次

- 【記事作成】おうちにプロ 編集部

- ハウスクリーニングのプロが監修したお掃除や家事の時短アイディアや役立つアイテムをご紹介。毎日の暮らしをちょっと楽しく・ちょっと豊かにする情報を発信中!

内部クリーン機能はエアコン内部を乾燥させるための機能

エアコンの冷房と除湿機能を使うとエアコン内部には結露が発生します。結露とはかんたんに表すと、冬の寒い時期に外の気温に比べて部屋の温度が暖かいときなどに、窓に水滴がついている現象のことです。暖かい空気が急に冷やされた時に、空気中の水蒸気が水滴になってしまうことで起きるため、エアコンにおいては暖房運転では発生しません。

結露が発生した状況というのは湿度がとても高く、カビの栄養となる水分が発生しているため、カビの繁殖には好条件となってしまいます。

カビが発生すると、エアコン内部が汚れるだけでなく、異臭や、カビの胞子が空気中を漂って人が吸い込んでしまうと、アレルギー症状などを引き起こしてしまい、人体に悪い影響が出る可能性があります。

そこでエアコンに備え付けられた内部クリーン機能を使うと、結露を抑えるためにエアコン内部を乾燥させることができるのです。機器によって細かな仕組みは異なりますが、基本的な仕組みとしては送風で湿気を排出することと、エアコン内部を高温で温めることで乾燥させることになります。

また最近のエアコンには冷房運転で発生した結露水を逆に利用し、熱交換器の汚れを洗浄する機能を搭載したモデルも出てきています。

フィルター掃除機能との違い

フィルターの働きは室内の空気をエアコン内部に吸い込んだ時に細かなホコリをキャッチすることです。そのため、フィルターには時間と使用の経過と共にホコリが溜まっていきます。

フィルターにホコリが溜まると吸引効果が落ち、負荷がかかるため電気代が増える原因になります。

こうしたことを防ぐための掃除の手段として、エアコンのパネルを外してフィルターを取り外し、掃除機を使ってホコリを吸ったり、シャワーでホコリを洗い流す方法もありますが、最近のエアコンにはフィルター掃除機能が備わっているタイプもあり、フィルターを取り外さなくてもある程度ホコリを取り除くことができます。

内部クリーンはエアコン内部を乾燥させ、カビの予防につなげる機能であり、フィルター掃除機能はフィルターについたホコリを掃除する機能として役割が異なります。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

エアコンの内部クリーン機能のメリットは?

エアコンの内部クリーン機能を使用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

上手くエアコンの内部クリーン機能を使うことで、役立つ要素がいくつもあります。

カビやダニの抑制

エアコンの冷房や除湿運転によって内部の熱交換器が結露して水滴がつきますが、その水滴に汚れが付着するとカビやダニが繫殖する原因になります。

内部クリーン機能を使用することで、エアコン内部の水滴を乾燥させてカビやダニを抑制可能です。

エアコンの稼働効率を維持できる

内部クリーン機能を使うことでエアコンの内部の汚れの付着を防ぐことができ、エアコンの稼働効率の低下を防止できます。

汚れによって空気の通りが悪くなってしまうと、動作のために余計な電力を使ってしまうため、電気代も上がるでしょう。

メンテナンスの手間を減らせる

上手に内部クリーン機能を使用することで汚れがつきにくくなり、後々の掃除の手間も省けます。

また、フィルター清掃などのメンテナンスも併せて行うと、エアコン全体を綺麗に保つことが可能です。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

内部クリーン機能にかかる時間と電気代は?

内部クリーン機能はエアコン内部を乾燥させるためにある程度の時間を要します。乾燥にかかる時間は機器によってばらばらのため、電気代も異なります。

とはいえ、長くても1回120分、料金は~5円程度であり、仮に毎日内部クリーンを実行したとしてもひと月の電気代は多くて150円程になる計算です。

また、内部クリーン機能は冷房や除湿が必要な6月〜9月ぐらいまでに使用される時期が限定されるため、エアコンを使用した際は毎回積極的に活用したほうがカビの繁殖を防ぐことができ、嫌な臭いを防ぎ、健康にも良いと考えられます。

参考までに各メーカーが公表している内部クリーニングにかかる時間と電気代は以下の通りです。また、メーカーによっては独自の特徴を打ち出しているので、かんたんに紹介します。

ダイキン

| 内部クリーンにかかる時間 | 約80~140分(送風を約80〜135分、暖房を約2分) | 電気代 | 1回あたり2~4円程度 ※2022年モデルのZ型のRX、AX、DXシリーズは、メニュー設定で送風時間を「短め」に変更できる。 |

|---|---|

| 特徴 | 熱交換器や吹き出し口の内部に、「ストリーマ」を照射する。これにより、エアコン内部のカビ・ニオイの原因菌を抑制する。 |

富士通ゼネラル

| 内部クリーンにかかる時間 | 約90~100分間 |

|---|---|

| 電気代 | 1回当たり約1.8円 ※送風運転のみの内部クリーン運転の電気代は1回当たり約0.6円。 |

| 特徴 | 冷房・除湿時に発生する水滴で、汚れを浮かせて洗い流す「熱交換器加熱除菌」を業界初導入。洗い流した水分を利用した湿熱効果により、55℃でエアコン内部を加熱しカビ菌を除菌する。 |

シャープ

| 内部クリーンにかかる時間 | 約90分〜120分 |

|---|---|

| 電気代 | 1回あたり約0.3円〜3円 |

| 特徴 | 「プラズマクラスターパトロール機能」を搭載。エアコンの停止中に、温度20℃、湿度70%を上回ると運転が始まる。ファンを逆回転させることでエアコン内部の空気を動かすとともに、高濃度イオンで満たし、カビの発生を防ぐ。 また「 内部清浄 」運転は、運転停止後に室内機内部にプラズマクラスターイオン(シャープが開発した空気浄化技術)を発生させるとともに、送風または暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、ニオイの原因となる室内機内部のカビを発生しにくくする。 |

東芝

| 電気代 | 1回あたり約2円 |

|---|---|

| 特徴 | マジック洗浄熱交換器を搭載したモデルなら、汚れを浮かす特殊な樹脂コーティングにより、冷房・除湿運転時に発生した結露水で汚れを洗い流すことができる。 |

三菱電機

| 特徴 | カビクリーンシャワーでエアコンに付着する前のカビを除去。低濃度オゾンをエアコン内に充満させることで、ウィルス・カビを除菌し、気になる臭いを分解・脱臭する。 |

|---|

パナソニック

| 特徴 | 「ナノイー(nanoe)」と呼ばれる、結露させて集めた空気中の水分に高電圧を加えて生成されるイオンをエアコン内部に充満させることで、様々な有害物質を抑制し、カビの発生を予防する。 |

|---|

日立

| 特徴 | 内部カビ抑制(カビバスター)機能を搭載。エアコンの運転を停止したあと、室内機内部の温度が約10~40℃かつ、湿度が65%以上になった時間を積算し、その積算時間に合わせて加熱および、送風運転で室内機を乾燥したり、室内機内部にプラズマイオンを充満させてカビの発生を抑制する。 また、カビバスター機能を設定中は、エアコンを運転していない時も24時間365日エアコン内部を監視し、湿度が高まってカビが成長しやすい環境になると自動的に作動し、エアコン内部を湿度約30%以下にキープさせることができる。 |

|---|

内部クリーン機能を使う際の注意点は?

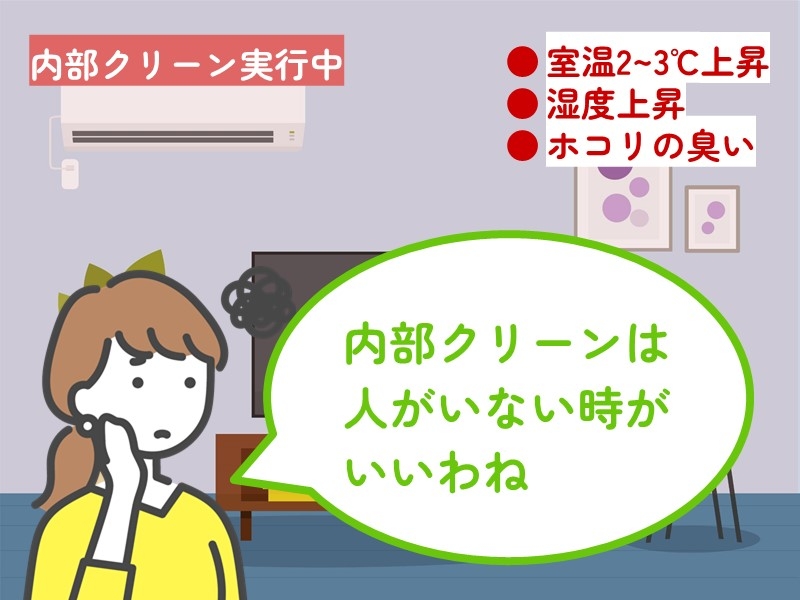

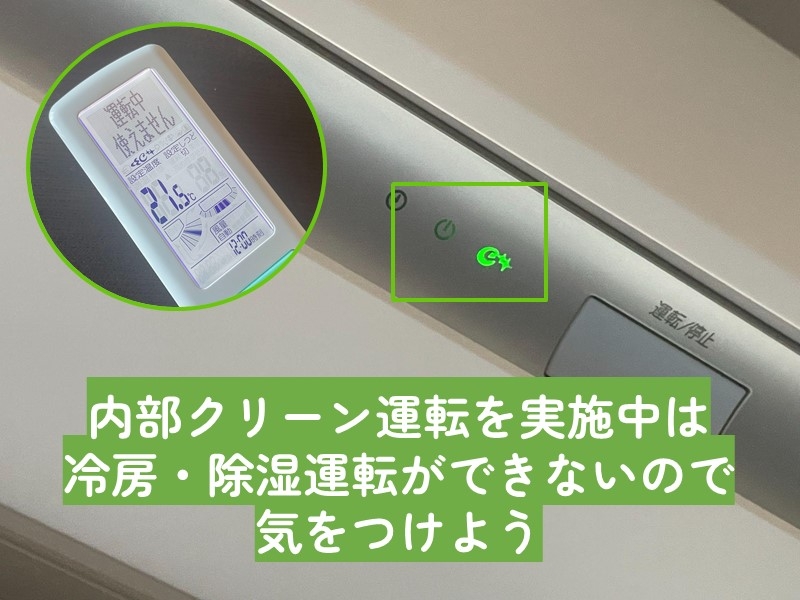

内部クリーン運転中は、エアコンを高温で温めたり、乾燥させるために、室内自体の温度が約2~3℃上昇したり、湿度が上昇することがあります。また、内部クリーン運転を実行中は冷房・除湿機能を同時に使用することができず、部屋を冷やしたいときには内部クリーン運転を中断する必要があります。

また、内部クリーン機能で除湿された水は、部屋の臭いも含んでいるため、内部クリーン運転中にホコリの臭いがする場合があります。そのため、内部クリーン機能は部屋に人がいないときに使用するのがオススメです。

室内機の熱交換器が汚れている時にも、内部クリーニング中にはニオイが発生することがあります。除湿された水が原因なのか、熱交換器が汚れているためなのかは臭いでは分かりづらいため、臭いが気になる場合にはエアコン内部のお手入れをおすすめします。

内部クリーン機能はあくまでカビの予防にとどまり、すでに発生しているカビを取り除く機能ではないため、カビが発生してしまっている場合にはプロのエアコンクリーニング業者に清掃を依頼しましょう。

エアコンクリーニングを探す\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

内部クリーン機能を使ってみよう

ここまで、内部クリーン機能の役割や運転にかかる時間と電気代、注意点を説明しました。ここからは実際に内部クリーン機能を実行する方法をお伝えします。メーカーによって微妙に実行方法が異なるため、詳しい実行方法は説明書も確認してください。

内部クリーン機能は自動運転と手動運転に分かれていることが多い

内部クリーン機能には2種類の実行方法があり、自動か手動かに別れていることが多いです。また、購入時の初期設定で自動運転が入になっている場合と、切になっている場合があります。

例えばダイキンのエアコンでは〜2018年までのモデルでは購入時の設定は「切」だったようですが、2019年以降のモデルでは購入時の設定があらかじめ「入」に変更されています。内部クリーン運転はエアコンの品質を保つためにも自動で運転することが推奨されるようになっているとも考えられます。

ダイキンのエアコンで内部クリーン運転を手動実行するケース

ここではダイキンのエアコンで内部クリーン運転を手動実行する手順を写真とともに解説します。

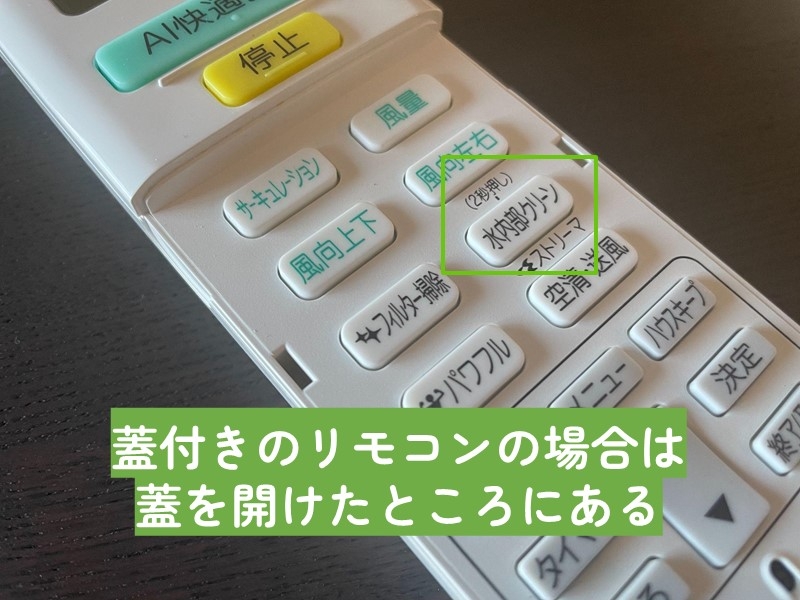

1冷房、または除湿運転後に「内部クリーン」ボタンを押す

蓋があるリモコンの場合は蓋の内側にボタンがあります。内部クリーンボタンを押しましょう。

2エアコン側の内部クリーンランプが緑色に点灯する

内部クリーンボタンを押すと、運転ランプが消灯し、代わりに内部クリーンランプが緑色に点灯します。内部クリーン実行中は特に何も操作をする必要はありません。約80~140分ほど経って内部クリーン運転が終了すると、自然にランプが消灯します。

ダイキンのエアコンで内部クリーン運転を自動実行するための設定

毎回手動で内部クリーンを実行するのではなく、予め自動で設定しておき、手間をなくす方法です。

1リモコンの「内部クリーン」ボタンを2秒間押す

蓋があるリモコンの場合は蓋の内側にボタンがあります。内部クリーンボタンを2秒間押しましょう。

2エアコン側の運転ランプと内部クリーンランプが緑色に点灯する

運転ランプと内部クリーンランプが同時に点灯した状態になります。この状態で冷房や除湿運転が終了すると内部クリーンが自動で実行されるようになります。

なお、内部クリーン運転の自動実行を解除するには、内部クリーンボタンを2秒間押せば解除できます。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

【まとめ】内部クリーン機能はカビの発生を予防するために、冷房や除湿運転を使ったときには毎回使おう

内部クリーン機能はホコリを掃除するフィルター掃除運転とは違い、カビの発生を予防する機能ということをお伝えしてきました。内部クリーンにかかる時間は120分前後かかりますが、電気代は1回あたり数円程度ですので、自動運転に設定しておくことをオススメします。

運転方法は各メーカーのエアコンによって異なりますので、説明書を確認してみましょう。一方で内部クリーン機能を使用する際の注意点については、どのメーカーも共通している部分が多かったのでおさらいします。

内部クリーン機能を使用する際の注意点

- 内部クリーン運転中は、室内自体の温度が約2~3℃上昇したり、湿度が上昇することがあり、冷房・除湿機能を同時に使用することができず、部屋を冷やしたいときには内部クリーン運転を中断する必要があるので部屋に人がいない時に使用するのが良いとされる。

- エアコンから臭いがした場合には、内部クリーニング中に発生した除湿された水によるものなのか、熱交換器が汚れているための臭いなのか、判断することが難しいため、定期的にプロのエアコンクリーニング業者に清掃を依頼する。

内部クリーン機能を使えばエアコンの掃除をしなくて良い、というわけではない

内部クリーン機能はあくまでカビを予防するための機能であるため、すでにエアコン内部にカビが発生して、嫌な臭いを放っている場合には改善する効果がないと考えられます。

また、フィルターに溜まったホコリは内部クリーン機能では掃除することができず、別途取り外して掃除機や水洗いをしなくてはなりません。

最近のエアコンにはフィルター掃除運転などの機能があり、ある程度のホコリに関しては機械に頼ることができるようになりました。しかしながら、それだけではすべての汚れを掃除できているわけではなく、定期的にエアコン内部を分解して掃除をしたり、点検をすることがオススメです。エアコンクリーニングや点検は各メーカーのウェブサイトから依頼したり、またはプロの専門業者に直接依頼するのも手段の一つです。

「おうちにプロ」ではプロのエアコンクリーニング業者を口コミと価格で比較してネットで予約できるサービスです。豊富なクチコミ件数から選ぶことができるので、信頼できる業者を探すのにも苦労しないでしょう。

エアコン以外にもお風呂やトイレ、キッチンの掃除などをセットで依頼することも可能なので、ぜひ一度お試しください。

\プロの業者が格安6000円〜(税込)/

近所で口コミ評価も高いエアコンクリーニング業者を探す

↓↓自分の住んでいる地域でエアコンクリーニング業者を探す↓↓

| 地域 | 都道府県 |

|---|---|

| 北海道 | 北海道 |

| 東北 |

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |

| 関東 |

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |

| 中部 |

新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |

| 近畿 |

三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |

| 中国 |

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |

| 四国 |

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |

| 九州・沖縄 |

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |

※本記事は、記事内で紹介している商品やサービス等について何らかの事項を保証するものではなく、いかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。記事内で紹介している商品やサービスについての詳細につきましては、当該商品やサービスの公式サイト等よりご確認いただきますようお願いいたします。

※記事内で紹介している商品の代金やサービスの代価等の額は一例であり、実際の金額とは異なる場合がございます。

※記事の内容は、記事の執筆ないし更新時点のものであり、現在の情報と異なる場合がございます。

\プロ業者が格安6000円〜(税込)/

お近くの優良エアコンクリーニング業者を探す